この本を読んだ背景

コーチングの講習を受けることとなり、いくつか認知に関する本の紹介を受けました。

その中の一冊がこちらでした。

そもそも、コーチングを受けたのは、転職先のコミュニケーションが上手くいかない中で、

どのような方針で今後の社会人人生を歩んでいくのか、というのがきっかけでした。

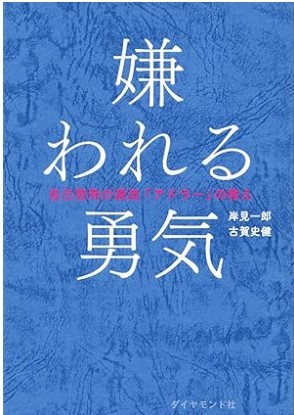

本の概要

著者 :岸見一郎、古賀史健

出版年:2013年

分野 :心理学・認知科学

ポイント・感想

劣等感を抱いている人(例えば引きこもってしまい、外に出れない人)は、その状況を生み出している本人である。

状況とは客観的な事実ではなく、主観的な解釈である。

外に出たくないから不安な状況を作り出しており、その状況に安心している

これは、人間が変化を好まない性質からきているのだと思う。

一度その状況に安住してしまえば、少なくとも生命の危機に直面することはない。

人は対人関係の中で「私は正しい」と確信した瞬間に、権力争いに足を踏み入れている。

主張の正しさは、勝ち負けとは関係ない。

誤りを認めることは「負け」ではない。

自分の課題に集中すること。その過程・結果を評価するのは他人の課題。

自由とは他者から嫌われることである、というのは刺激的な記載であった。

ただ、ヒトと自分が同列であり、そこに上下関係が何もないのであれば、

他者からそのように解釈されることもやむなしと感じることもできるとも感じた。

共同体への帰属意識を持つことで、自己肯定感が高まり、幸せな感覚を得ることができる。

共同体感覚は積極的な関与を行うことで、得られるもの。自らの手で獲得していくもの。

目の前の共同体だけでなく、複数の異なるサイズの共同体がある。(家族、会社、街、地域、国、趣味仲間)

私は共同体にとって、有益なのだと感じれた時にこそ、自らの価値を実感できる。

褒めるということも、操作のニュアンスが含まれる。

すべてのタテの関係を否定し、ヨコの関係を提唱する。

自己受容・他者信頼・他者貢献

こちらは、ちょっとまだ怖さがある。「勇気」が出せる局面と出せない局面がある。

日常への活かし方

「相手の行動を目的で捉える」「自分の感情をラベル化する」。

今、ここに集中し、自分の認知を観察し続ける。

その上で、状況はさておき自分はどおしたいのか?を問うことが必要だと感じています。

こんな人におすすめ

「人間関係のストレスが多い人」「思い込みに縛られていると感じる人」「アドラー心理学を学び始めた人」におすすめ。

対話形式になっており、読みやすい本でした。

まとめと一歩踏み出すための言葉

まだまだ、勉強し始めたばかりですが、

すこしづつですがよりよく楽に楽しくほがらかに生きていけるようになっていけるための、手段の一つかと思います。

自分の心の動きを観察しながら試していきたいと思います。